二十週年:穿透禁忌的永恒之山

更新时间:2025-09-08 04:02:10

2005年9月,当《断背山》第一次在威尼斯电影节亮相时,无数主流观众和影评人为之破防。李安带来的不仅是两个男人跨越二十年的隐秘爱恋,更是一场对社会禁忌的温柔爆破。它就像一枚投入平静湖面的石子,在保守与开放的时代转折中激起千层浪,然后一举拿下当年的金狮奖。

“每个人心中都有一座断背山”,这句话成为人类性取向的最佳注解。

如今二十年过去了,《断背山》既是被全球最多国家禁映的同志电影,也是影史公认最伟大的爱情片之一,并且以不可阻挡之势穿透壁垒。它的经典非但未因禁映而褪色,反而在时间的沉淀中愈发清晰地显露出划时代意义——这是第一部真正让同性爱情故事走出小众圈层、成为街知巷闻文化现象的艺术电影,在商业与艺术、情感与社会变迁之间达成了完美共振。

从 文 字 到 银 幕 :对 抗 偏 见

故事最初来自普利策奖得主安妮·普露1997年发表于《纽约客》的短篇小说。这篇仅几十页的文字,以极致的克制讲述了1963年怀俄明州断背山上两个牧羊人的爱情故事。两位男主埃尼斯与杰克,于荒野中萌生的爱情最终被时代碾碎。

小说情感密度惊人,一开始却被好莱坞视为“不可能的改编任务”:两个男同性恋牛仔?主流观众不可能买账。戴安娜·奥萨纳与拉里·麦克默特里用七年时间打磨剧本,期间遭遇了无数拒绝。制片人詹姆斯·沙马斯回忆,剧本在90年代末流转时被称为“业界笑柄”,连曾有意向的公开同志导演格斯·范·桑特最终也决定退出。

彼时的好莱坞仍被保守氛围笼罩:小布什政府禁止同性婚姻,“同志牛仔”的标签足以吓退所有主流投资方。直到2001年沙马斯购买版权,再到李安在《绿巨人浩克》后“带着疲惫与执念”回归,项目才迎来一道曙光——李安在读完剧本后就坦言“我知道我必须拍它”。李安的选择不仅是一位优秀导演的直觉,更是艺术对大众偏见的宣战。

李 安 的 镜 头:用 沉 默 击 穿 禁 忌

李安从未将《断背山》单纯地视为“同志电影”,在他看来这是一则“关于压抑的极致寓言”。

“我拍的每部电影都在讲抑制,”他说,“人在环境面前如何隐忍情感、背对世界——这才是《断背山》的核心。”这种视角让影片跳出了政治正确的框架,用东方美学的“留白”完成了对西方文化禁忌的温柔解构。

他镜头下的爱情没有激烈的宣言,只有无数的欲言又止:埃尼斯紧绷的下巴、杰克在电话那头的哽咽、帐篷里被风模糊的呼吸、衣橱里两件叠在一起的衬衫……沉默的细节比任何呐喊都更具穿透力。当观众看到埃尼斯望着断背山方向发呆,看到他把衬衫挂进衣橱时轻轻说的“杰克,我发誓…”,感受到的是失去挚爱的痛苦和压抑带来的无尽遗憾。

远 赴 落 基 山:静 默 之 爱

摄影指导罗德里戈·普列托擅长用辽阔荒野反衬人物的孤独:落基山的雪峰是主人公爱情的见证,也是他们无法逾越的屏障;变幻的风雪既是自然的呼吸,也是社会偏见的隐喻。这种将情感与自然融为一体的美学,让《断背山》成为影史罕见的“情感诗电影”。

影片设定在美国西部怀俄明州,但实际拍摄地点选在了加拿大艾伯塔省的班夫国家公园与卡尔加里山区。这是因为怀俄明的地形已难复原60年代的原始质感,而加拿大的群山提供了更空旷、更贴近故事灵魂的背景。

拍摄始于2004年9月,持续了近两个月。山区天气早已转寒,剧组每天清晨五点便要骑马翻山、搭帐篷准备拍摄。“我们拍完一场戏,天可能就立刻变了,”普列托回忆,“要顶着狂风聚焦,话筒被吹飞是常有的事。”

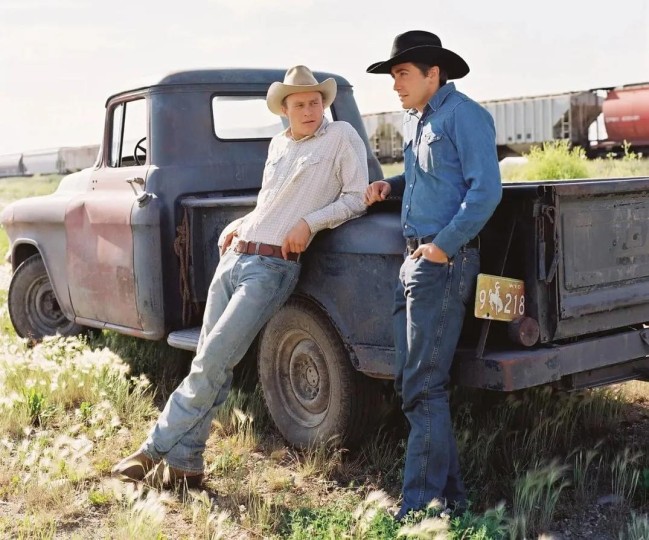

李安坚持演员必须“成为牛仔”,于是两位主演希斯·莱杰和杰克·吉伦哈尔要亲自骑马赶羊,而非依赖替身;他们要在帐篷里过夜,踩过泥泞的牧场,感受荒野的刺骨寒意。

自然成为了无形的“第三主角”。辽阔山脉的沉默、变幻莫测的风雪、漫山遍野的羊群,都成了角色情感的延伸。但动物管理堪称噩梦。“我们调来一千多只羊,每天清晨运上山,可它们太有个性,根本不听指挥。”执行制片大卫·李说,“最多一次用了11个牧羊人,才勉强让羊群入镜。”

而莱杰在一次赶羊戏中被受惊的绵羊撞翻摔伤肩膀,却坚持带伤拍摄,这份执着让剧组感动——他用身体感知着埃尼斯的隐忍,正如这片荒野用风雪书写着沉默的力量。

角 色 与 演 员:灵 魂 的 碰 撞

埃尼斯与杰克的角色看似直白,心理却复杂到极致。埃尼斯被童年创伤与社会规训捆绑,习惯用沉默压抑自我,连爱意都藏在紧绷的下巴与游离的眼神里;杰克则热情而渴望认同,像一团火,试图融化对方的冰封。

“他们的爱情始终是不对称的,”李安说,“一个在跑,一个在等。”

而选角过程堪称峰回路转。沙马斯摒弃了好莱坞“大数据驱动”的筛选机制,和李安、选角导演艾薇·考夫曼在哥伦比亚大学的教师公寓里亲自试镜。其间许多一线演员因同志牛仔的标签望而却步——马克·沃尔伯格称剧本“让他毛骨悚然”,马特·达蒙则顾虑“重复饰演同类角色”(刚演过《天才雷普利》)。

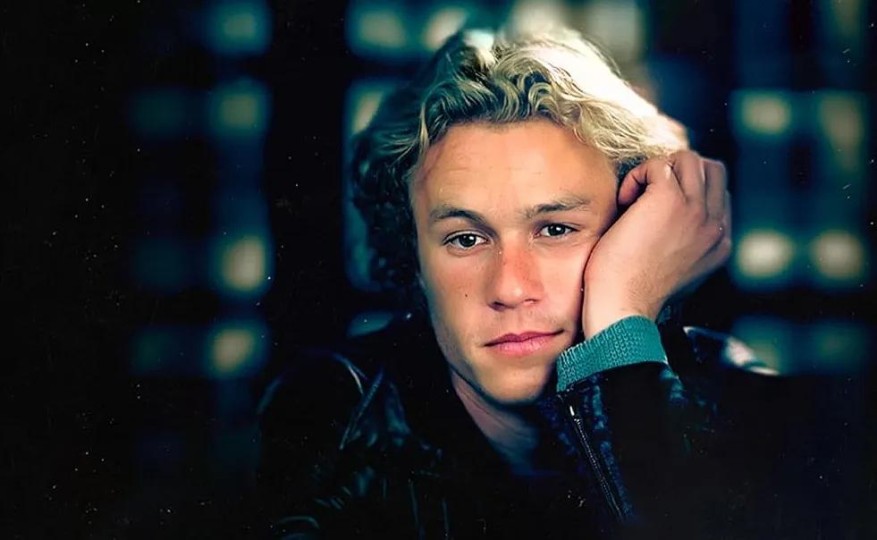

直到希斯·莱杰的出现。沙马斯记得莱杰踏入公寓的瞬间,“我心里立刻说:就是他了!”但李安起初尚存疑虑:莱杰当时多以青春喜剧闻名,真的能撑起如此厚重的角色?

编剧戴安娜·奥萨纳回忆道:“2003年我女儿推荐了希斯,我们连夜看了《死囚之舞》。当他的角色自杀时,拉里突然站起来说‘看不下去了,但这年轻人就是埃尼斯!’”

然而制片商最初并不认可,直到原定演员临阵退出,莱杰才得以加盟。他用极致的投入打脸了所有质疑。为贴近角色,他设计了埃尼斯因早年车祸留下的跛脚细节,拍摄呕吐戏时甚至真的一拳砸向实心砖墙导致手部骨折——“他需要具象化那种压抑爱意引发的生理性痛苦。”奥萨纳说她很庆幸这个角色落在了莱杰身上。

另一位主演吉伦哈尔的加盟同样充满波折,吉伦哈尔说他曾听说“导演在考虑希斯和你的组合——但如果希斯拒绝就换人”。吉伦哈尔和莱杰合作前没怎么排练,只因李安鼓励他们“真实反应”。著名的帐篷亲密戏拍了整整13条,最终用了第13条,拍摄前李安只说了句“顺其自然”。

“当时很紧张,但希斯的眼神告诉我‘没事,我们是一起的’。”吉伦哈尔回忆道。这种信任让表演超越了技巧:莱杰的“负情感空间”——那些没说出口的话、没敢对视的眼神——与吉伦哈尔的冲动冒进完美对撞,勾起每个恋爱过的人的共鸣,正如评论说的:“他们让人忘记性别,看见了爱情本质。”

配角选角同样充满戏剧性。安妮·海瑟薇在《公主日记2》拍摄间隙赶来试镜,穿着“热那维亚公主”全套服装冲进会议室,然后用表演征服了所有人,拿下杰克妻子的角色——这是她首次尝试拍正剧,为未来转型奠定了重要基础。

米歇尔·威廉姆斯则凭埃尼斯妻子一角首次获得奥斯卡提名,而她与莱杰也在拍摄过程中坠入爱河。奥萨纳记得某个拍摄日:“米歇尔摔伤了膝盖,那时希斯执意陪同她就医。车里他轻抚着她头发的眼神说明一切,我们才恍然大悟。”

一 句 台 词 的 永 恒

“我不知道怎么戒掉你。”杰克对埃尼斯的这句呢喃,来自剧本与原著,如今已成为LGBTQ+群体引用频率最高的情感表达之一。它没有华丽辞藻,却道尽禁忌之爱的千回百转与万般执念。

李安处理这段情节时格外克制:镜头不聚焦脸部,而是落在叉腰的双手、转身的背影、苍茫的远山上。他让观众“隔着山、透过风、听见哭声”,用留白放大情感的重量。

影片结尾的衣橱戏则是将克制推向极致:埃尼斯发现杰克珍藏的两件衬衫——他的和自己的,被温柔地叠在一起,套在同一个衣架上。他温柔整理着衬衫,轻声说出“杰克,我发誓…”

没有痛哭流涕,没有长篇独白,却让无数观众泪崩。李安说:“那天的云层很奇特,我就知道会诞生一点特别的东西。”画面的沉默远胜任何煽情对白,成就影史最动人的表白场景之一。

破 圈 与 奥 斯 卡 之 憾

2005年12月,《断背山》小范围上映便打破票房纪录,但争议随之而来。《华尔街日报》发文质疑“这部电影能在美国内陆州上映吗?”随后美国中部不少影院拒绝放映的消息流出。

即便如此,对刚成立的焦点影业而言,这已是巨大胜利:影片好评如潮,以1500万美元的成本实现了1.8亿美元的票房,仅在北美市场就实现了五倍收益。

更意外的是虽迟但到的国际认可:影片最初被戛纳电影节拒绝,结果在威尼斯电影节斩获金狮奖。主席吉尔莫·德尔·托罗评价这是一部“超越性别的永恒爱情寓言”。李安后来笑称:“这是部好电影——只是当时我自己都没看出来。”

到了奥斯卡颁奖季,《断背山》成为无可争议的热门种子,可以说“获得压倒性支持”。但到次年2月的颁奖典礼上,它虽然拿下三项大奖,却在最佳影片角逐中爆冷输给了《撞车》。

颁奖人杰克·尼科尔森宣读结果时都显得吃惊,后来他低声对记者说:“我没想到,因为大家都在谈论《断背山》……其实我投的也是它。”这一结果被视为“学院保守势力的反扑”,许多人归咎于好莱坞潜在的恐同情绪:“同志牛仔对他们来说始终太难接受。”沙马斯直言颁奖前已预感不妙,于是提前给全公司打了预防针:“我告诉大家,我认为我们不会赢。幸好我提前说了,不然太多人会更难以接受。”

然而时间是最好的终场裁判。2024年,米歇尔·威廉姆斯在深夜访谈中被问起当年这段奥斯卡公案,她淡淡反问了一句:“《撞车》是什么?”时至今日《断背山》已成为公认的爱情经典——英国电影学院将其评为史上最伟大LGBT电影,《时代》《滚石》等媒体的“21世纪百大影片”榜单中《断背山》均位居前列。

意 外、传 奇 与 不 朽

2008年希斯·莱杰因意外药物过量而去世,年仅28岁。《断背山》成为他最深刻的银幕遗产。他的经纪人曾透露,拍摄期间莱杰“感到非常孤独,拼命想理解这个难以捉摸的人物”,加上李安的严格要求,成就了莱杰职业生涯最具张力的表演。剧组重聚时,李安在纪念活动上说:“他演出了我们所有人藏在心底的那份渴望。”

吉伦哈尔也多次在公开场合谈及对莱杰的思念:“他是我最信任的伙伴。我们在断背山上不止演绎了一段爱情,也建立了一种情感联结。”

最让人动容的是莱杰生前对影片的严肃态度——奥斯卡颁奖礼前夕,主办方曾构思过一个“热门影片恶搞环节”,其中涉及对《断背山》的戏谑模仿:计划用夸张的肢体动作、戏谑的台词,将埃尼斯与杰克的关系输出为逗观众发笑的“喜剧桥段”。当团队找到莱杰,希望他以“埃尼斯”的关联身份参与时,他没有丝毫犹豫直接拒绝了。

据当时参与筹备的工作人员回忆,莱杰的回复很坚决,他明确表示:“这不是玩笑,也不该被当成玩笑。”在他看来,《断背山》从来不是猎奇素材——那些压抑、那些渴望、那些藏在沉默里的爱与痛,是无数人真实经历的缩影。他毫不避讳地直言,所谓的模仿本质上是“对爱的嘲弄”。

禁 片 永 流 传

《断背山》问世后的二十年里,它在全球遭遇的抵制堪称空前:中东多国将其列为“道德腐蚀品”,南亚部分地区以“违背宗教教义”为由禁止上映,西非、加勒比海的影院甚至不敢张贴海报,在某国它获得奥斯卡奖的直播镜头甚至需要被掐掉。

但禁令反而成了它的“通行证”——在没有正式引进的国家,它通过盗版碟、网络资源悄悄流传,成为无数人“第一次看同性爱情片”的体验;在保守的美国中部,年轻人驱车数小时到邻近州的影院观影;在东南亚,它被翻译成方言字幕,在夜市的DVD摊流转。

禁忌之爱是什么?它可能是阿拉伯青年藏在手机里的未删片段,是中国大学寝室熄灯后的低声喘息,是美国小镇男孩第一次参加彩虹游行的怦怦心跳,是所有被规训、被压抑的灵魂共同的精神图腾。这座山从未因禁映而崩塌,因为它扎根的不是某片土地,而是无数人对真爱的永恒向往。

爱可以不需要标签,可以穿透偏见,可以在沉默中永恒。二十年过去了,那座山依然矗立在银幕之巅,在观众心里,在每一个敢于拥抱真实的灵魂深处——它提醒我们:真正的经典从不怕禁忌,因为爱就是最强大的力量。

就像原作者安妮·普露说的:“观众问我’他们最后有没有在一起’。我总是说,他们早就永远在一起了——不在现实中,而是在我们心里。”

“每个人心中都有一座断背山。”

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

上一篇:洪水来临之前

『』相关阅读

《烈焰焚音》

《烈焰焚音》

当我们说某个电影角色厌女时,我们在说什么?

当我们说某个电影角色厌女时,我们在说什么?

斯隆女士的信仰和布局

斯隆女士的信仰和布局

There is only life that matters. ——气质独特的探案片

There is only life that matters. ——气质独特的探案片

2025年7月份开始观看《凤凰大视野》往期节目汇总(不按时间顺序 时刻更新)

2025年7月份开始观看《凤凰大视野》往期节目汇总(不按时间顺序 时刻更新)

程昭悦谋反这几集太精彩了

程昭悦谋反这几集太精彩了

电影作为一种声音

电影作为一种声音

观众需要有诚意的作品

观众需要有诚意的作品

本该满分的翻拍,毁在一张无波的面孔

本该满分的翻拍,毁在一张无波的面孔

这剧,实在是太能瞎扯了

这剧,实在是太能瞎扯了

我不知道这是什么电影,但是应该不是我期待的女性电影

我不知道这是什么电影,但是应该不是我期待的女性电影

《呼喊与细语》观后

《呼喊与细语》观后

这是一部伪装成历史正剧的ai作品

这是一部伪装成历史正剧的ai作品

《小城大事》值得!!!

《小城大事》值得!!!

爱的反义词不是恨,是清醒的痛

爱的反义词不是恨,是清醒的痛

下个路口再见

下个路口再见

野蘑菇千万别吃,真有毒

野蘑菇千万别吃,真有毒

二刷才看见爱登堡男装

二刷才看见爱登堡男装

Disney+劇集|《神力人》第一季:平凡日常的知音相伴,克服自我的神力孕育

Disney+劇集|《神力人》第一季:平凡日常的知音相伴,克服自我的神力孕育

超级好看

超级好看